2025.05.26[Mon] 未分類 ☔️梅雨の時期に気をつけたい体調管理☔️

目次

🟡 はじめに

梅雨の時期は湿気が多く、体がだるくなったり、気分が沈みやすくなったりします。

東洋医学では、この時期特有の「湿気」を“湿邪(しつじゃ)”と呼び、体の巡りを滞らせる原因のひとつと考えます。

今回は、そんな「湿邪」に負けない体調管理のポイントを東洋医学の観点も交えてご紹介します。

🌿 梅雨に起きやすい不調

-

体の重だるさ・むくみ

→ 東洋医学では「脾(ひ)」の働きが弱くなると、体内の水分代謝が乱れ、湿気が体内にたまりやすくなります。 -

頭痛・めまい

→ 湿気が「気(き)」の巡りを妨げることで、気が頭にうまく上がらず不調を感じることがあります。 -

胃腸の不調

→ 湿が「脾胃(ひい)」を侵すことで、消化不良や食欲不振を招くとされます。

🔆梅雨を元気に過ごす東洋的セルフケア

-

「脾」を元気にする食事を心がける

- 穀類(米・はとむぎ)、豆類、かぼちゃ、じゃがいもなど、胃腸にやさしい食材を。

- 生ものや冷たいものは控えめに。 -

湿を追い出す食材を取り入れる

- はとむぎ、小豆、とうもろこし、しそ、三つ葉、ねぎ、生姜など

- 利尿作用のある食材は、体内の余分な水分を排出するのに効果的。 -

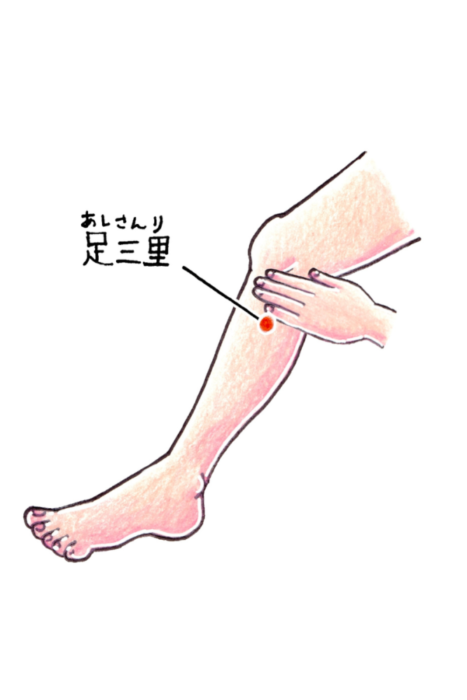

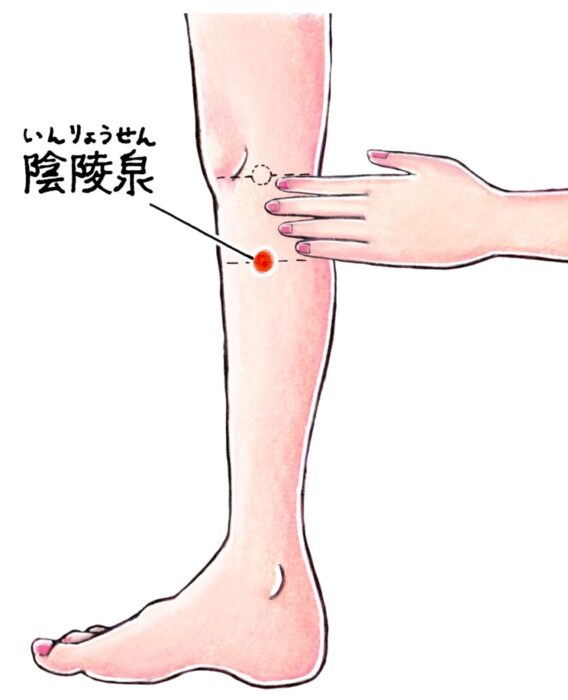

ツボ押しやお灸で巡りをよくする

- 「足三里(あしさんり)」や「陰陵泉(いんりょうせん)」といったツボは、胃腸や水分代謝を整える効果があります。

- 1日数分のツボ押しでOK! -

規則正しい生活リズムで「気」の流れを整える

- 朝は太陽の光を浴びて「気」をしっかり巡らせましょう。

- 睡眠は自律神経と五臓のバランスを整える大切な時間です。

💡 まとめ

梅雨の「湿邪」は体にこっそりと入り込み、知らないうちに体調を崩す原因になることも。

東洋医学の知恵を日常生活に取り入れることで、自然と体の巡りが整い、不調の予防につながります。

まずは、できることからゆるやかに始めてみましょう😊